As redes sociais se tornam, de tempos em tempos, palco para exposição e denúncias contra violências de gênero. Uma situação que repercute, inicialmente de maneira anônima, é insuflada por mulheres que se conectam com o relato e, às vezes, identificam o mesmo agressor. Um dos casos que repercutiu localmente nos últimos tempos foi o #exposedteresina – a hashtag agrupou centenas de relatos de meninas sobre casos de assédio sofridos dentro de escolas.

Geralmente, os agressores denunciados são professores, ex-namorados e amigos – ou seja, nem mesmo os espaços onde crianças e adolescentes são estimulados a construir uma sociedade mais justa e plural as mantém livres da desigualdade de gênero e mecanismo de dominação da mulher.

Um exemplo concreto disso aconteceu há poucos dias, quando um professor de biologia do colégio CPI, afirmou sem cerimônia, em sala de aula, que em “90% dos casos de feminicídio a mulher tem culpa”. O professor não considerou o impacto desse discurso para as mulheres. O comentário, responsabilizando a vítima e reforçando a cultura do estupro, foi filmado por estudantes e viralizou na internet.

O medo de sofrer assédio ronda cerca de 53% das mulheres entre 14 e 21 anos, como especifica o levantamento feito pela organização internacional ActionAid em 2019. Mas apesar disso, a discussão de gênero e sexualidade foi restrita com a implantação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como retratam especialistas ao Estadão, destacando ainda a disseminação de informações como essencial para combater o assédio nas instituições.

No entanto, discutir gênero e sexualidade é um grande tabu na educação e não tem previsão de avanço. Na elaboração do Plano Nacional de Educação (PNE), organograma que estabelece metas para 10 anos, com vigência até 2024, suprimiu as temáticas. A Câmara dos Deputados modificou o trecho “a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual”, para “erradicação de todas as formas de discriminação”. A alteração deixa vago a abordagem do assunto dentro da sala de aula.

Na rede municipal de ensino, que atende o ensino infantil e fundamental, a secretária de educação da SEMEC explicou que a temática foi limitada por causa da pandemia, e que os professores abordam o assunto dentro de outros temas. Não há um projeto específico. Já a secretaria de educação do Estado (SEDUC), que trabalha com alunos do ensino fundamental e médio, aponta que a Gerência de Inclusão e Diversidade realiza formações, palestras nas escolas e que está elaborando um projeto para a disponibilização de absorvente.

Modelo educacional reproduz práticas machistas e sexistas

Os papéis de gênero estão presentes historicamente em diferentes espaços e determinam a forma como homens e mulheres se expressam e se articulam. Azul para meninos. Rosa para meninas. Meninos podem brincar livremente, enquanto meninas devem ser mais contidas. A reprodução desses estereótipos reforça comportamentos sexistas que interferem diretamente na forma como as pessoas se portam socialmente – e perpetuando práticas machistas, com consequências que vão desde a discriminação de gênero até ações mais extremas como feminicídio e mortes a pessoas LGBTQIA+.

Para Ana Célia Santos, pesquisadora de gênero e educação, as relações sociais são estruturadas por três principais elementos: machismo, capitalismo e patriarcalismo, que devem ser constantemente questionados e problematizados. Associado a isso, o modelo de educação estabelecido atualmente é um dos geradores dessas violências. “Então, todas as pessoas que não se encaixam nesse modelo, ficam fora do sistema e são excluídas do processo de formação”, comenta.

No ambiente escolar, práticas e discursos que produzem uma sociedade machista dão o tom. Estão presentes na comunicação entre pais, alunos e professores, na linguagem masculinizada, na organização do espaço e nas brincadeiras – a divisão de gênero vai sendo então determinada desde a infância.

Uma das alternativas para combater essa realidade pode ser encontrada no debate de gênero. Entretanto, essa temática ainda é pouco levantada nas escolas. Quando surge, geralmente é em eventos pontuais ou em alguma atividade extracurricular. “Fora isso, a escola se prende muito ao ensino dos componentes curriculares, e acaba por deixar a desejar no que se refere a esses debates”, lamenta Anara Morais, professora de Língua Portuguesa do ensino fundamental na rede pública e também coordenadora pedagógica na rede privada.

Para a pesquisadora Ana Célia, o debate de gênero deve ser interdisciplinar. “Essa discussão tem que envolver diversas áreas para que se consiga trabalhar pedagogicamente e didaticamente um tema tão delicado”, reforça. Na prática, isso não tem acontecido. “Não existe um momento específico na ementa, pelo menos não na de Língua Portuguesa”, reforça Anara.

Maria Vieira, professora de Redação que atua há 10 anos na rede privada de Teresina, o que era quase inexistente, reduziu nos últimos anos. “Às vezes não é tanto por parte dos gestores, mas por conta dos próprios pais, que com o tempo e por causa de um discurso disseminado erroneamente, acham que não há necessidade de se debater essas questões”, sugere. “A escola e os professores deveriam se preocupar com isso, mas ainda não é algo levado tão a sério”, complementa Anara.

Parte da negativa em realizar diálogos sobre gênero vem do desconhecimento da sociedade sobre a questão. “Quando a gente traz essa discussão, os professores pensam que queremos saber se eles ensinam os alunos a serem gays ou lésbicas”, comenta Ana Célia. “Quando na verdade, a gente quer o respeito entre as pessoas, discutir as relações de poder existentes e que as mulheres compreendam que não podem ficar submissas nem aos homens nem a ninguém”, explica a pesquisadora.

Apesar disso, inevitavelmente o debate sobre machismo, sexismo e violência sexual surgem, seja porque o conteúdo aparece nos livros didáticos ou em razão de algum acontecimento no próprio colégio ou fora do ambiente escolar. É aí que professores interessados em debater as questões com os alunos, aproveitam.

“Certa vez, saiu um texto no jornal que dizia que a culpa das mulheres serem assediadas ou violentadas era das roupas que vestiam”, lembra Anara. “Quando entrei na turma do ensino médio, percebi que alguns alunos, inclusive meninas, pensavam da mesma forma e ao final da discussão, notei eles pensativos, revendo suas falas e posicionamentos”, acrescenta. “A gente percebe o quanto é importante esse debate e como as escolas e os professores podem contribuir para o fim dessa cultura machista e sexista que a gente ainda vivencia”, finaliza.

Debate deve incluir pessoas LGBTQIA+

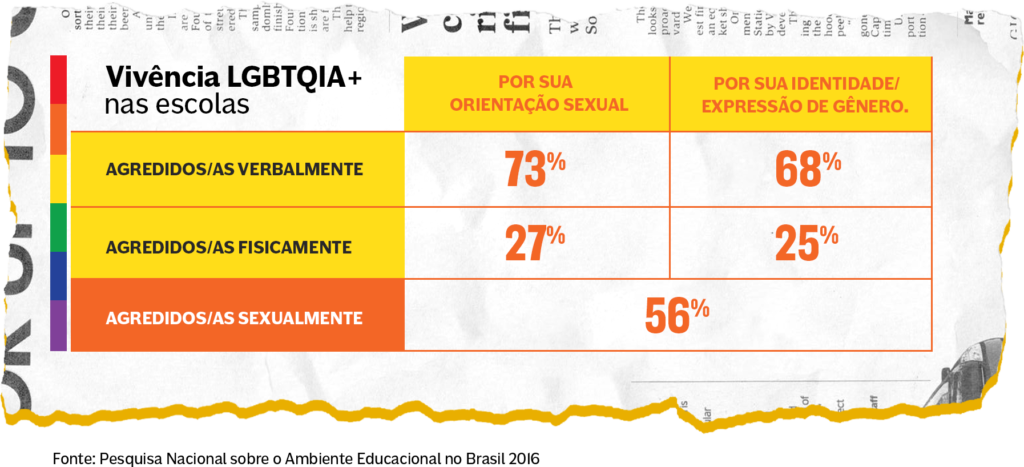

Para promover um debate de gênero mais acertado é necessário considerar as violências que atravessam diversos sujeitos. “É preciso passar pela lgbtfobia, transfobia, misoginia, só aí vamos ter um embate honesto”, reforça Ayra Dias, travesti e pesquisadora PIBIC sobre juventude e sexualidades. Isso inclui também as vivências de pessoas LGBTQIA+.

Quando a sociedade promove o silenciamento e a exclusão desse grupo, em especial de transexuais e travestis, reforça o discurso de que essas pessoas não podem ocupar determinados espaços, sobretudo o ambiente escolar. A proibição das discussões sobre gênero, sexualidade e diversidade nas escolas é um dos diversos fatores que contribui para a manutenção da violência de transexuais e travestis, segundo o Dossiê “Assassinatos e violência contra travestis e transexuais brasileiras em 2020”, publicado pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil (ANTRA). Dados da Rede Nacional de Pessoas Trans do Brasil de 2017 apontam que 82% dos trans abandonam o Ensino Médio entre os 14 e os 18 anos. No geral, a evasão escolar ocorre porque esse espaço se configura como um local de ameaça a existências dessas pessoas.

A falta de debate de gênero interferiu diretamente na formação de Rodrigo Moara, homem trans, 25 anos. Na adolescência, entre 12 e 13 anos, período em que descobriu sua sexualidade e depois o seu gênero, chegou a ficar doente e desenvolveu síndrome do pânico. “Eu passei em vários psicólogos, psiquiatras, tomei vários remédios e ninguém conseguia saber o que eu tinha”, relembra. “Eu só fui descobrir a causa muitos anos depois, quando já tinha concluído a escola”, esclarece. “Fui em uma especialista de gênero e aí tudo se encaixou, e então comecei a me transicionar”, acrescenta.

Mas as dúvidas e a falta de contato com questões que poderiam ter lhe auxiliado foram aumentando e deixaram marcas, fazendo com que o jovem abandonasse a escola no ensino médio. “Na época eu assumi que gostava de mulher, isso repercutiu e eu sofri muito bullying e acabei perdendo o ano”, comenta.

Durante esse período de construção de identidades, a escola tem um papel fundamental, defende Ayra Dias. “No momento em que travestis e transexuais se apresentam, a escola se configura enquanto um espaço de expulsão”, reflete. “E eu estou falando de travestis e transexuais porque nós somos maioritariamente aquelas que mais passam pelo processo de expulsão escolar”, acrescenta a pesquisadora ao se referir à prática comum do ambiente escolar em reproduzir e contribuir para a manutenção da construção social de homens e mulheres. “A educação é transformadora e não permitir que a gente acesse a informação é não permitir que a gente exista e sobreviva”, finaliza.

0 comentário